엔지켐생명과학 “권위 있는 저널, 논문 게재만으로 임상적 가치 인정받아”

Cancers 출판 MDPI, 국제 학계의 ‘부실 의심’ 목록에 올라

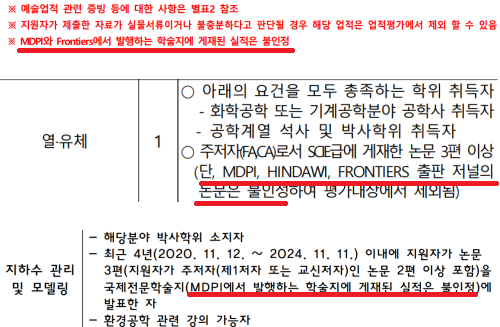

국내서도 경계 대상...일부 교육기관·공공기관, MDPI 실적 거부

[프레스나인] 엔지켐생명과학이 개발한 EC-18의 구강점막염 임상 2상은 통계적 유의성을 전혀 입증하지 못해 실패했다. 그럼에도 사측은 임상 결과가 임상적으로 유의미하다고 주장하는 중이다. 주요 근거 중 하나는 임상 결과 논문을 게재한 저널 ‘Cancers’가 국제적인 권위를 갖는다는 것. "Cancers 논문 게재 자체로써 연구 설계에 대한 과학적 타당성 그리고 결과 및 분석의 임상적 가치를 국제적으로 인정받았음을 의미한다"는 게 회사의 입장이다.

애초 임상의 성공 여부와 저널 게재 여부는 서로 무관한 문제다. 권위 있는 저널에 논문을 싣는다고 해서 임상 데이터가 긍정적인 방향으로 바뀌는 건 아니기 때문이다. EC-18이 구강점막염 임상 1차 평가지표에서 P값을 충족시키지 못한 건 명백한 사실이다. 통상 유의성 입증 기준이 되는 P<0.05를 현저히 초과한 P=0.5575를 기록했다. 임상 결과를 신뢰할 수 없다는 의미다.

엔지켐생명과학의 입장대로 굳이 저널의 권위를 따진다 해도, Cancers는 실패한 임상 결과를 성공으로 포장할 정도의 권위를 지니지는 못하는 듯하다. Cancers를 비롯한 수많은 저널을 운영하는 스위스 출판사 MDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)는 국제 학계로부터 부실 의심 저널(Questionable quality journals)를 출판한다는 의혹을 받고 있다. Cancers도 그중 하나다.

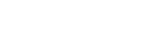

핀란드 출판포럼(JUFO)은 올해 초부터 게재를 무조건적으로 권장할 수 없는 일부 저널의 레벨을 ‘0’으로 하향 조정한다고 밝혔다. 여기에 Cancers 등 MDPI 저널들이 다수 포함됐다. JUFO는 저널을 1~3레벨로 평가하며, 저널 레벨이 높을수록 많은 연구비를 지원한다. 레벨 0은 동료평가를 거치지 않는 논문과 같은 수준으로 평가된다.

JUFO는 레벨 하향을 결정한 저널들을 ‘회색 영역 저널(grey area journals)’이라고 규정하며 “APC(논문 처리 수수료) 운영 모델을 활용하고 편집 및 품질 평가에 소요되는 시간을 최소화하면서 논문 수를 늘리는 것을 목표로 한다”고 꼬집었다.

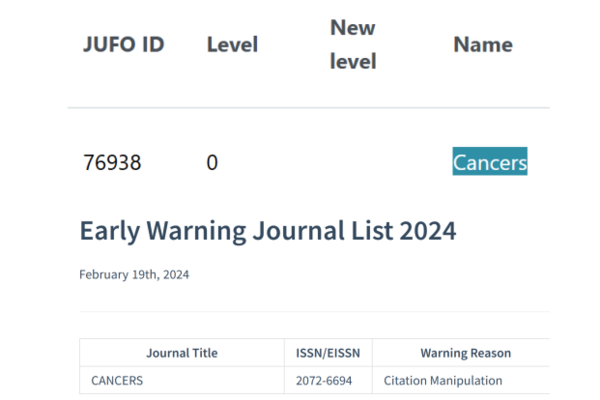

또 중국과학원은 지난해 Cancers를 조기경보저널(Early Warning Journal) 목록에 올렸다. 학술지 인용 횟수를 인위적으로 늘리는 인용 조작(Citation Manipulation)이 확인된다는 이유에서다. 중국과학원은 연구부정행위를 막기 위해 부실 의혹이 제기되는 저널들을 조사하고 매해 목록을 업데이트하고 있다.

MDPI 전체를 놓고 봐도 학계의 평가가 썩 좋지만은 않아 보인다. 100여 개의 각국 국립과학한림원이 모인 국제한림원연합회(IAP)는 MDPI를 부실 의심 저널 출판사로 지목하고 있다. 이에 따라 국내에서는 여러 공공기관과 교육기관에서 연구원 및 교원을 채용할 때 MDPI 저널에 논문을 게재한 실적을 인정하지 않는 사례가 허다하다. 이유가 뭘까.

MDPI의 가장 큰 특징은 그 방대한 규모다. MDPI 홈페이지에 따르면 이 출판사는 현재 466개의 동료평가 저널, 9개의 학회 저널 등 모두 475개에 이르는 저널을 운영하고 있다. 이런 저널들 모두 매해 막대한 분량의 논문을 쏟아내는 중이다. 2024년 MDPI가 출판한 총 논문 수만 23만8000여건에 이른다. 한국저널인용색인(KCI) 기준 2024년 한국 전체에서 출판된 논문 11만3942건보다 훨씬 많다.

이처럼 많은 논문 출판이 가능한 것은 우선 논문 심사기간이 매우 빠르기 때문이다. 논문은 제출 후 다른 연구자로부터 동료평가(peer-review)를 받고 피드백, 수정을 거쳐 완성도를 높인 뒤 출판된다. 통상 수개월에서 연 단위로 걸리는 일이다. 그런데 MDPI에서는 한 달 안팎에 모든 절차를 마치고 논문 게재가 가능한 것으로 전해진다. 실제로 엔지켐생명과학의 EC-18 임상 2상 논문은 올해 3월 말 제출돼 불과 한 달여 뒤인 5월14일 게재가 이뤄졌다.

이와 함께 MDPI는 오픈 액세스 방식으로 운영된다. 저널은 대체로 구독 등 유료 모델로 운영돼, 비용을 지불한 사람만이 읽을 수 있다. 이와 달리 오픈 액세스 저널은 누구나 무료로 읽을 수 있는 대신 출판 비용을 저자에게 청구한다. 오픈 액세스 저널에 투고할 경우 저자는 논문을 더 많은 독자에게 공개해 피인용 횟수를 비교적 많이 가져갈 기회를 얻게 된다. 이는 MDPI 저널들의 피인용지수(IF)가 대체로 높게 나타나는 이유이기도 하다. 다만 비용이 만만찮다. Cancers의 논문 게재를 위한 논문 처리 수수료는 2900스위스프랑, 약 500만원에 이른다.

빠른 심사와 높은 비용, 방대한 출판 건수는 수익으로 연결된다. MDPI는 2021년에만 8477억원의 논문 게재료를 받은 것으로 추정된다. 이렇다 보니 학계에서는 MDPI의 수익모델이 소홀한 논문 심사로 이어지는 게 아니냐는 우려가 나온다.

한국연구재단은 “MDPI 급성장이 핵심은 부실 출판으로 의심받고 있는 빠른 논문심사와 특별호(special issues) 논문의 과도한 발간인데, 이것이 부실 논쟁의 핵심이기도 하다”며 “MDPI는 2021년 기준 383개의 학술지들이 논문 투고부터 게재까지 평균 38일이 소요되는 것을 자랑스럽게 선전하고 있다”고 설명한다.

물론 MDPI가 부실 의심을 받는다고 해서, 산하 저널에 투고된 수많은 논문의 학문적 가치가 부정되는 것은 아니다. 중요한 건 저널의 '권위'라는 것을 냉정한 시선으로 평가할 필요가 있다는 점이다. 하지만 학계 사정을 잘 모르는 일반 투자자들은 권위 있는 저널에 논문을 게재했다는 엔지켐생명과학의 홍보만 보고 임상 결과의 가치를 잘못 판단했을 여지가 있다. 실패한 임상을 재포장하려는 엔지켐생명과학의 비윤리적 태도가 여실히 드러나는 대목이다.